netzpolitik.org

Olaf Scholz sucht mit seinem neuen TikTok-Kanal mehr Social-Media-Reichweite. Aber nicht alles, was funktioniert, ist auch rechtlich zulässig. In einem Gastbeitrag analysieren Tobias Keber und Clarissa Henning, ob die neue Social-Media-Präsenz des Bundeskanzlers ein Verstoß gegen den Datenschutz ist.

Dies ist ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Tobias Keber, seit 2023 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, und Dr. Clarissa Henning, der persönlichen Referentin des Landesdatenschutzbeauftragten. Gastbeiträge geben nicht zwangsläufig die Haltung der Redaktion wider.

Der rechtswissenschaftliche Diskurs hat TikTok für sich entdeckt. Während Stefan Brink als ehemaliger Landesdatenschutzbeauftragter Baden-Württembergs dem TikTok-Kanal des Bundeskanzlers einen Verstoß gegen Datenschutz und politische Neutralität bescheinigt, kontert die Datenschutzblase mit Kristin Benedikt und Rolf Schwartmann mit einer weitreichenden Widerlegung der Argumente.

Zugegeben, auch dieser Artikel ist Zeugnis davon und reiht sich in die jüngsten Überlegungen zu dem trendigen Dienst von ByteDance ein, der Elemente eines Videoportals und Funktionen eines sozialen Netzwerks nahtlos verschmelzen lässt.

Neu sind die mit dem Dienst verbundenen (nicht nur) datenschutzrechtlichen Fragen dabei nicht. Ventiliert sind sie im Zusammenhang mit Diensten von Meta auf nationaler und europäischer Ebene, instanzgerichtlich ebenso wie höchstrichterlich. Sind die in diesem Rahmen elaborierten Grundsätze zur gemeinsamen datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit für über Social-Media-Präsenzen geführte Kommunikation auf „New Social Media“-Angebote wie TikTok übertragbar?

Neu ist jedenfalls: Jetzt ist der Bundeskanzler auf TikTok. Und der Gesundheitsminister. Und der Wirtschaftsminister. Sie folgen einem Trend, der sich im politischen Raum schon seit einiger Zeit abzeichnet und nun weiter Fahrt aufnimmt, da es auf die Europawahl und wie hierzuländle (in Baden-Württemberg) vielerorts auch auf die Kommunalwahlen zugeht. Von allen Seiten strömen Parteien, Politiker*innen und Behörden auf TikTok – schließlich will und muss man die Jungwähler*innen, die GenZ, erreichen, um sie nicht einseitig informiert zu sehen. Das ist ein nachvollziehbarer und gewichtiger Grund. Denn man muss Bürger*innen ja dort abholen, wo sie sind – oder nicht?

Diktat der Reichweite?

Nicht alles, was funktioniert, ist rechtlich zulässig. Das klingt trivial, gilt im Besonderen aber, wenn öffentliche Stellen mit Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Zentrales Element des öffentlich-rechtlichen Äußerungsrechts ist, dass eben nicht jede Form der Kommunikation erlaubt und Grenzen deutlich enger gesteckt sind, als das bei Privaten der Fall ist. Bürger*innen können sich staatlichen Entitäten gegenüber auf die Meinungsfreiheit berufen, umgekehrt geht das nicht. Zur individuellen Meinungs- und Informationsfreiheit im Verhältnis Bürger-Staat gehört die freie Wahl des Kommunikationsmittels, umgekehrt gilt das in dieser Form nicht.

Vor diesem Hintergrund durchläuft das Reichweitenargument mediensystemisch gleich mehrere Déjà-vus. Das erste Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts durchkreuzte 1961 den Plan Konrad Adenauers, ein eigenes Fernsehprogramm zu etablieren. Der durch Medien vermittelte Meinungsbildungsprozess in einer Demokratie müsse staatsfern ausgestaltet sein, so die Karlsruher Richter. Als Angela Merkel dann 2015 dem YouTuber Le Floid reichweitenstark Rede und Antwort stand und mit einem Auge zwinkernd anmerkte, das Internet ermögliche es dem Grunde nach, dass man sich seinen eigenen Sender baue, der nur Unkritisches zu berichten habe, stellte sich die Frage erneut. Diskutiert wurde sie indes schon deutlich leiser, denn mit der Situation in den Sechziger Jahren, wo für die Verbreitung medialer Inhalte nur begrenzte Ressourcen (Funkfrequenzen) bestanden haben, sei die Situation im Internet nun wirklich nicht zu vergleichen, so das Argument.

Auch in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie hat indes noch Gültigkeit, dass hoheitliche Kommunikate auf das für die Öffentlichkeitsarbeit Erforderliche begrenzt sein müssen und dem Sachlichkeits- sowie Neutralitätsgebot verpflichtet sind. Wie weit Neutralität, Sachlichkeit und Seriosität miteinander verknüpft sind und die Aktentasche des Kanzlers als tauglicher Gegenstand der Darlegung der aktuellen und künftigen Politik beziehungsweise Erläuterung der Amtsgeschäfte erscheinen kann, soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden.

Fragen der Datenschützer

Was eigentlich haben denn nun speziell die Datenschützer*innen mit TikTok für ein Problem? Wird hier nicht einfach die nächste Sau notorischer Bedenkenträger durchs Digitalisierungsdorf getrieben? Analysieren wir nüchtern und lesen zunächst, was das Unternehmen selbst im Rahmen seines Hausrechts (Terms of Service) und in der Datenschutzerklärung kundtut.

TikTok macht keinen Hehl daraus, dass Inhalte von Direktnachrichten erhoben werden, ebenso wie die dazugehörigen Meta-Daten (zum Beispiel Zeitpunkt des Versands, des Empfangs und des Lesens der Nachricht und deren Kommunikationsteilnehmer*innen), Standortdaten (auch soweit sie durch den Nutzenden deaktiviert werden) und das Nutzungsverhalten. Außerdem gleicht TikTok beim Synchronisieren des Telefonbuchs alle bei Nutzer*innen gespeicherten Informationen zu Kontakten mit den bestehenden TikTok-Nutzer*innen ab. Diese Vorgaben akzeptieren Nutzende im Rahmen des Registrierungsprozesses. Ob dies aber eine wirksame Einwilligung nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) darstellt, kann man zurecht fragen.

Öffentliche Stellen unterstreichen in der die Eröffnung eines TikTok-Kanals begleitenden Kommunikation gerne, man nehme Datenschutz und Datensicherheit ernst und betreibe daher ein eigenes Endgerät für den Betrieb des Kanals. Das erscheint bemüht, adressiert immerhin das in der Datenschutzerklärung beschriebene Problem des Auslesens von Kontaktdaten (Dritter) und erscheint auch datensicherheitsrechtlich (Endgerät außerhalb des internen Kommunikationsnetzes) sinnvoll. Für die Datenverarbeitungsvorgänge der auf die behördlichen TikTok-Inhalte zugreifenden Nutzenden ist diese technisch organisatorische Maßnahme indes ohne Wirkung.

Auf dem TikTok-Kanal des Bundeskanzlers ist zu lesen: „Für den TikTok-Kanal TeamBundeskanzler […] hat das BPA die TikTok-Analytics-Funktion deaktiviert. Das heißt, TikTok stellt dem BPA keine Seitenstatistik, die anonymisiert Aufschluss über Besuchergruppen und Besucheraktivitäten gibt, zur Verfügung. Das sog. ‚TikTok Analytics Joint Controller Addendum‘ gilt daher für diesen Informationsdienst nicht.“

Das liest sich vor dem Hintergrund der einschlägigen EuGH-Rechtsprechung problembewusst, wirft aber die Frage auf, ob das Deaktivieren der Analyse-Funktion durch den Präsenz-Betreibenden bewirkt, dass diese Daten von TikTok tatsächlich nicht mehr erhoben werden. Oder verzichtet der Kanalbetreibende bloß auf die Einsichtsmöglichkeit in die gleichwohl durch TikTok über seine Präsenz erhobenen Daten? Aus den Augen, aus dem Sinn. Aus der Mitverantwortung?

Was erfasst TikTok über den In-App-Browser?

Wenig offizielle Informationen, namentlich in der Datenschutzerklärung des Unternehmens, findet man zum Verhalten des In-App-Browsers des Dienstes, der gleichsam wenig datensparsam ausgestaltet ist. Klickt man in der TikTok-App auf einen Link, der in TikTok (etwa in der Kanalbeschreibung) gepostet wurde, wird dieser mittels des In-App-Browsers geöffnet, wodurch zahlreiche Daten an TikTok übermittelt werden, die mit dem User oder der Userin verknüpft werden, beispielsweise die vollständige URL, Zeitstempel und den Verlauf der Seiten, die im Browser aufgerufen werden. Das Nutzungsverhalten wird in einer Log-Datei auf dem Endgerät gespeichert und kann vom Dienstanbieter TikTok ausgelesen werden.

Um das Problem veranschaulicht zu benennen: TikTok erfasst bei öffentlichkeitsarbeitenden Kanälen über den In-App-Browser auch, welche politischen Inhalte und Meinungen (besondere Kategorien personenbezogener Daten, Art. 9 DSGVO) der Kanalbesucher konsumiert werden. Im Lichte der Ausführungen im Hausrecht TikToks, wonach auch die Konten von Politiker*innen, Parteien, Regierung etc. als solche kategorisiert werden (die Kriterien hierfür und was daraus folgt, sind nicht transparent), erscheint das radikal konsequent.

Aus dem Bundeskanzleramt Olaf Scholz’ heißt es, dass man auf TikTok unterwegs sei, bedeute nicht, dass man die dort herrschenden Datenschutzpraktiken befürworte. Das ist erfreulich, nimmt man die kognitiven Verzerrungen durch TikTok-Algorithmen in den Blick, die natürlich direkten Einfluss auf die Meinungsbildung haben und damit nichts mit Selbstbestimmung (schon gar nichts mit informationeller) zu tun haben. Aber ist das Haltung, die wir von staatlichen Einrichtungen erwarten? Um es mit Jan Böhmermann zu sagen: „Wer die Leute da abholen will, wo sie sind, muss auch wissen, wo er die Leute hinbringt.“

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Die Vorstellung des Bundeslagebilds zur Cyberkriminalität lief ab wie immer: Warnungen vor der Lage, flankiert von Forderungen nach mehr Befugnissen. Doch solange die Verantwortlichen sich nicht für grundlegende IT-Sicherheitsprinzipen einsetzen, ist das Mahnen vor allem eines: unglaubwürdig. Ein Kommentar.

Auf manche Traditionen ist Verlass. Zum 1. Mai berichten Medien verstärkt über Arbeitsbedingungen. Anlässlich des Black Fridays gibt es massenweise Schnäppchentipps, durchbrochen von konsumkritischen Kommentaren. Und die jährliche Vorstellung des Bundeslagebilds Cybercrime – wenn auch kein Feiertagsanlass – flankieren Texte über die Bedrohungen aus dem Internet.

Heute war es wieder Zeit für das alljährliche Ritual zur Cyberkriminalität „im engeren Sinne“. Denn im vorgestellten Lagebild geht es nicht um die Straftaten, bei denen jemand mit einer Online-Landkarte Fahrradparkplätze ausfindig gemacht hat, um dann mit dem Bolzenschneider loszuziehen. Sondern es geht um solche Kriminalität, die sich direkt gegen IT-Systeme richtet.

Das sind beispielweise Ransomware-Infektionen, bei denen dann die Systeme eines Krankenhauses außer Betrieb gesetzt und Unternehmen erpresst werden. Oder wenn jemand bei Banken Daten abgreift, um sie für kriminelle Zwecke zu verkaufen. Oder, nach Verständnis des BKA, auch „Hacktivismus“, im Bericht vor allem in Form von DDoS-Angriffen, die Websites und Dienste lahmlegen.

Die gewohnten Phrasen

Inhaltlich war es, wie beinahe jedes Jahr, wenig aufregend. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Übersicht gemeinsam mit BKA-Chef Holger Münch und BSI-Präsidentin Claudia Plattner vorgestellt. Es fielen die gewohnten Phrasen. Faeser verweist auf das große Dunkelfeld mit dem obligatorischen Eisberg-Bild und sagt den Satz, den man immer sagen muss: „Die Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit bleibt hoch.“ Münch verweist rollengerecht auf Ermittlungserfolge, Plattner auf notwendiges Bewusstsein bei Unternehmen und Bevölkerung.

Der Trend, so das Lagebild, weise sogar ein bisschen nach oben. Ein bisschen wie immer, nur schlimmer also. Vor allem bei den sogenannten Auslandstaten, denn die stiegen laut der Erhebung um 28 Prozent. Wobei das genau genommen nur aussagt, dass man nicht so recht weiß, wo die Täter:innen eigentlich sitzen. Vielleicht sind sie ja auch in Deutschland, aber gut genug getarnt. Dann werden sie statistisch als Auslandstaten erfasst. Eine Kategorie für Taten mit unbekannter Herkunft? Fehlt.

Die Straftaten, von denen man zu wissen glaubt, dass sie aus dem Inland kommen, „stagnieren auf hohem Niveau“. Und da haben sie etwas gemeinsam mit den Vorstellungen der Bundesregierung, wie man das ändern könnte. Denn auch heute kaute besonders Innenministerin Faeser die üblichen alten Ideen wieder und ließ dabei wichtige andere Maßnahmen außer Acht.

Mit Vorratsdatenspeicherung das Thema verfehlt

Eine Vorratsdatenspeicherung, da bleibt sich Faeser treu, fordert sie direkt und vehement ein. Vom neuesten Urteil des Europäischen Gerichtshofs fühlt sie sich in ihrer Meinung gestärkt. Das Problem ist jedoch: Eine Vorratsdatenspeicherung verhindert keinen Cyberangriff. Noch dazu hat sie mit Cyberkriminalität im engeren Sinne – und darum geht es ja im Lagebild – direkt nichts zu tun. Das zeigen auch Faesers eigene Beispiele, etwa Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Hier weicht die Innenministerin zugunsten ihrer Agenda deutlich vom Thema ab.

Wenn es hingegen um Maßnahmen geht, mit denen Cyberkriminalität im engeren Sinne bekämpft werden kann, bleibt Faeser auf der Pressekonferenz teilweise so nebulös wie das beschworene Dunkelfeld bei den den entsprechenden Straftaten.

Zwar will die Innenministerin „weitere Maßnahmen schaffen, die es dem Bund erlauben, bei schweren Cyberangriffen schnell zu handeln“ und sie erfolgreich abwehren. Aber welche sind das? Das verrät Faeser nicht und so kommen Assoziationen an die kontroverse Hackback-Diskussion auf. Momentan fordern zwar vor allem CDU-Politiker das Zurückhacken als Reaktion darauf, dass russischer Hacker jüngst mutmaßlich die Infrastruktur der SPD angegriffen haben. Doch auch Faeser fiel bereits früher durch Sympathien für die Gegenangriffe auf.

Konkret wiederholt sie das auf der Pressekonferenz zwar nicht. Sie will sich jedoch, so verspricht sie, für „die notwendigen Instrumente“ einsetzen.

„Keine Straftat ist uns die liebste Straftat“

Holger Münch spricht wie Claudia Plattner schon mehr darüber, wie man mehr reale IT-Sicherheit bekommen könnte – durch resiliente Systeme und Prävention. (Auch wenn sich Münch den Verweis auf notwendige Gesetzesänderungen nicht nehmen lässt, damit das BKA mehr Gefahrenabwehrbefugnisse ausüben darf.) „Keine Straftat ist uns die liebste Straftat“, so der BKA-Chef. Man könnte auch in Tradition von IT-Sicherheitsforschenden sagen: „Verteidigung ist die beste Verteidigung.“

Doch auch hier bleiben wichtige Schritte, die sich ja sogar schon im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien finden, unerwähnt. Sie scheinen wenig populär zu sein und drohen in der sich dem Ende zuneigenden Regierungszeit unterzugehen. Dabei funktionieren sie ganz ohne Grundrechtseingriffe, ganz ohne IT-Sicherheitskollateralschäden. Es geht vor allem um zwei Dinge: die notwendige Reform der sogenannten Hackerparagrafen und ein konsequentes Schwachstellenmanagement.

Schweigen zu Hackerparagrafen und Schwachstellenmanagement

Bei ersterem steht die Entkriminalisierung von ethischer IT-Sicherheitsforschung im Fokus. Finden ethische Hacker:innen etwa bei Unternehmen Sicherheitslücken und melden diese verantwortungsvoll, sind sie oft vom guten Willen der Betroffenen abhängig. Reagieren die Unternehmen unsouverän, droht ihnen eine Anzeige – letztlich dafür, dass sie die gesamte IT-Welt ein bisschen sicherer machen wollten.

Dieses Problem für Sicherheitsforschende und so auch für die IT-Sicherheit insgesamt wollte die aktuelle Bundesregierung angehen, der Ball liegt beim Justizministerium. Das hat im vergangenen Jahr ein Symposium zum Thema organisiert und will in der ersten Jahreshälfte 2024 immerhin einen Gesetzentwurf vorlegen. Doch die Zeit dafür wird knapp.

Beim Schwachstellenmanagement ist im Gegensatz zu den Hackerparagrafen nicht einmal der Wille der Regierung erkennbar, zu einer konsequenten Lösung zu kommen. Dabei ist das Prinzip einfach und logisch: Wird eine Sicherheitslücke etwa durch eine Behörde entdeckt, sollte sie etwa dem zuständigen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gemeldet werden. Damit sie geschlossen werden kann. Damit hat nicht nur der Entdecker der Lücke die Chance, seine Systeme abwehrfähiger zu machen, sondern alle, die von der gleichen Lücke betroffen sind. Und das sind häufig ganz viele verschiedene Unternehmen, staatliche Behörden und Privatpersonen. Was ist das Problem?

Es gibt kein Privileg auf Sicherheitslücken

Zu dieser Konsequenz kann sich vor allem Nancy Faeser offenbar nicht durchringen. Denn Behörden wie die Polizei oder Geheimdienste haben ein Interesse daran, Schwachstellen für ihre eigenen Interessen offenzuhalten und sie beispielsweise für Staatstrojaner zu nutzen. Das aber betrifft am Ende nicht nur die IT-Sicherheit einiger Krimineller, sondern die der gesamten Gesellschaft mit kaum überschaubaren Folgen. Es gibt kein Privileg für staatliche Stellen, Sicherheitslücken nur „für das Gute“ auszunutzen.

Solange sich die Regierung nicht dazu durchringen kann, sich konsequent zum Wohl und für die IT-Sicherheit aller einzusetzen, bleibt das Raunen von der Cyberbedrohung und die Lancierung neuer Befugnisse eine traditionsgeprägte Inszenierung. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, unser aller IT-Sicherheit zu erhöhen. „Nicht klicken, sondern erst mal gucken“, fasst das Holger Münch zusammen.

Bundesinnenministerin Faeser hat indes noch ein paar mehr Möglichkeiten an der Hand. Sie könnte gemeinsam mit anderen dazu beitragen, die Sicherheitsprobleme der digitalen Welt an der Wurzel zu packen. Solange sie das aber nicht tun, bleibt das Rufen nach mehr Befugnissen vor allem eines: unglaubwürdig und bedeutungslos.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Die EU ist im Fediverse mit eigenen Servern auf Mastodon und Peertube präsent und damit fast allen Regierungen der Welt voraus. Am Samstag sollen die Server jedoch abgeschaltet werden, weil keine EU-Institution den Betrieb übernehmen will. Was danach mit den Accounts geschehen soll, ist weiter unklar.

Es ist weiter unklar, wie die EU ab kommender Woche im Fediverse vertreten sein wird. Momentan betreibt der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDPS) zwei Server für Mastodon und Peertube. Auf denen haben 40 Institutionen Accounts, darunter die EU-Kommission und der Europäische Gerichtshof. Vor einigen Wochen kündigte der Datenschutzbeauftragte aber an, die Server bald dicht machen zu wollen.

Der Grund: Sie waren nur als Pilotprojekt gedacht. Dieses sollte ursprünglich nur für ein Jahr laufen, der EDPS hatte es schon um ein Jahr verlängert. „In dieser Zeit haben wir versucht, einen neuen Betreiber bei den EU-Institutionen mit mehr Kapazitäten und Ressourcen als beim EDPS zu finden“, erklärte ein Sprecher gegenüber netzpolitik.org. „Leider war keine EU-Institution verfügbar, den Betrieb des Projekts zu übernehmen.“ Deshalb wird der EDPS die beiden Server am Samstag abschalten.

Hunderttausende Follower:innen

Was dann mit den Accounts der einzelnen Institutionen passieren wird, ist weiter unklar. Der Account der Kommission hat innerhalb der letzten zwei Jahre immerhin 102.000 Follower:innen angesammelt. Auf Ex-Twitter sind es 1,8 Millionen, dort postet die Kommission aber auch schon seit 2010.

Kurz nach der Ankündigung des EDPS hatte die Kommission ein etwas kryptisches Update auf Mastodon gepostet: „Wir arbeiten an einer Lösung, um unsere kontinuierliche Präsenz auf euren Feeds zu gewährleisten, indem wir Mastodons portable Identitäten voll ausnutzen.“ Das Team hinter der Mastodon-Präsenz soll ausgebaut werden, hieß es dort.

Weiteres Vorgehen weiter unklar

Aber heißt das, dass die Kommission den Betrieb des Mastodon-Servers übernehmen will? Auf Nachfrage von netzpolitik.org hieß es wieder nur, man arbeite an einer technischen Lösung. Der EDPS hat bis heute jedenfalls nichts von Plänen der Kommission gehört, Verantwortung für die Mastodon-Präsenz der EU zu übernehmen. Der letzte Stand dort ist, dass alle Institutionen ab kommenden Samstag selber für ihre eigenen Accounts zuständig sein werden.

Auf Mastodon können Accounts relativ einfach zwischen Servern umgezogen werden. Die Institutionen müssten also keinen eigenen EU-Server betreiben, sondern könnten zum Beispiel auch auf den bei weitem größten Server mastodon.social oder den inoffiziellen EU-Politiknerd-Server eupolicy.social wechseln. Aber was wäre die Signalwirkung, wenn die EU-Institutionen nicht einmal genug digitale Souveränität hinbekommen, um einen gemeinsamen Mastodon-Instanz zu betreiben?

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Die israelische Armee soll ein KI-gestütztes System eingesetzt haben, um Ziele in Gaza zu markieren. Die Fehlerraten solcher Technologien seien groß, warnt der Verein „Forum InformatikerInnen für Frieden“ und fordert deren Ächtung. Ein Interview mit Rainer Rehak, der das Papier mitgeschrieben hat.

Im „Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung“ (FIfF e.V.) engagieren sich Fachleute aus der Informatik seit über 40 Jahren für Abrüstung in militärischen Anwendungen. Zuletzt forderte das FIfF e.V. gemeinsam mit, „AK gegen bewaffnete Drohnen“ sowie der „Informationsstelle Militarisierung“ in einem Positionspapier, das System „Lavender“ der israelischen Streitkräfte und andere KI-basierte Waffensysteme sollten als Kriegsverbrechen eingestuft werden.

netzpolitik.org: Wieso habt ihr euch dafür entschieden, das Positionspapier zu schreiben?

Rainer Rehak: In der Diskussion um aktuelle Kriege werden sehr viele politische, militärische, soziale, wirtschaftliche und menschenrechtliche Fragen verhandelt. Insbesondere bei den aktuell von Israel ausgehenden Angriffen mit KI-basierten Waffensystemen gibt es aber wenige Stimmen, die kompetent sowohl die Technik verstehen als auch die gesellschaftliche Einbettung nachvollziehen können.

Da wir uns in Arbeitsgruppen schon lange mit bewaffneten Drohnen, automatischen, automatisierten und autonomen Waffensystemen beschäftigen, haben wir gemerkt, dass wir uns dazu äußern müssen. Unser Vereinsmitglied Christian Heck steckt sehr tief in dem Thema drin. Er machte den Anfang und hat uns dann alle reingeholt.

„Wir haben eine ganz klare politische Forderung“

netzpolitik.org: Wen möchtet ihr mit dem Positionspapier erreichen?

Rainer Rehak: Zum einen die Zielgruppe der interessierten Öffentlichkeit. Wir wollen den Leser:innen einen differenzierteren Blick auf die Diskussion ermöglichen. Wenn von „Targeted Killing“, also gezielter Tötung oder KI gesprochen wird, klingt das oft positiv. Genauso wie die älteren Begriffe „Smart Bombs“ oder „Präzisionswaffen“. Die klingen klinisch sauber und schön. Deshalb wollten wir einordnen, was technisch dahintersteckt. Außerdem versuchen wir, die Entwicklungen in Beziehung zum historischen Kontext zu verstehen.

Zum anderen richten wir uns explizit an die Politik. Wir haben eine ganz klare politische Forderung: Die Nutzung von solchen KI-Systemen muss als Kriegsverbrechen eingestuft werden.

netzpolitik.org: Habt ihr noch weitere Forderungen, explizit an die Bundesregierung?

Rainer Rehak: Der Einsatz autonomer und bewaffneter Drohnen sollte insgesamt politisch geächtet werden. Unser Ziel ist es darauf hinzuarbeiten, dass sie völkerrechtlich genauso behandelt werden wie ABC-Waffen. Uns ist klar, dass bewaffnete Drohnen schon lange in der Welt sind. Das macht sie aber nicht richtiger. Bei autonomen Drohnen haben wir gemerkt, dass das ein besonders schwieriger Prozess ist. Es treten schon bei der Definition Probleme auf, was autonome Drohnen sind und was sie von normalen Drohnen unterscheidet.

netzpolitik.org: Um ein Ziel mit einer herkömmlichen bewaffneten Drohne anzugreifen, braucht es immer noch Menschen. Sie sind im Prozess eingebunden, wenn auch mit großer räumlicher Distanz. Bei autonomen Systemen ist das anders. Warum sollten Menschen die Entscheidungen treffen?

Rainer Rehak: Sobald gehandelt wird, muss auch irgendwer verantwortlich sein. Das trifft sowohl dann zu, wenn es schief läuft, als auch, wenn etwas richtig läuft. Wenn mit Waffen Menschen getötet werden, dann müssen sich Menschen dafür verantworten, dass sie das gemacht oder sich dafür entschieden haben.

„Ein Prozess von Verantwortungsdiffusion bei gleichzeitig zunehmender Technisierung und Komplexität“

netzpolitik.org: Ist das bei Systemen wie „Lavender“ der Fall?

Rainer Rehak: Bei diesen automatisierten Systemen, mit denen wir es jetzt zum Beispiel mit „Lavender“ zu tun haben, findet eine automatische Zielselektion statt. Trotzdem ist jemand verantwortlich. Es sind die, die gesagt haben: Wir benutzen dieses System, wir kennen alle Eigenschaften, wir machen das. Da liegt die Verantwortung nicht mehr allein bei den einzelnen Soldatinnen und Soldaten, die das auf dem Schlachtfeld einsetzen. Auch diejenigen in den Hierarchieebenen weiter oben, die Strategien entwickeln oder die politischen Ziele vorgeben, tragen Verantwortung. Es wird immer leichter, die Verantwortung an viele Stellen zu legen. Dieser Effekt wird leider auch strategisch ausgenutzt. Wir sprechen über einen Prozess von Verantwortungsdiffusion bei gleichzeitig zunehmender Technisierung und Komplexität.

Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den finde ich persönlich sehr relevant: Diese automatisierten Systeme sind ja eben keine „Präzisionswaffen“. Das zeigt auch die investigative Recherche des Journalisten Yuval Abraham. Stichproben hätten gezeigt, dass „Lavender“ in zehn Prozent der Fälle gar keine legitimen Ziele markierte. Selbst bei den Zielen, die sogenannte „legitime Ziele“ waren, genehmigte das israelische Militär, dass für jeden mutmaßlichen Hamas-Kämpfer fünf bis 20 Zivilist:innen getötet werden können.

Diese Automatisierung sorgt eben nicht dafür, dass die Waffen genauer werden, sondern dass man sie schneller und breiter einsetzen kann. Außerdem sorgt die Maschinisierung dafür, dass es einen Skalierungs-Effekt gibt, der verheerende Folgen hat.

„Wir drehen mal an ein paar Parametern und machen einfach den Fokus ungenauer.“

netzpolitik.org: Könntest du den Skalierungs-Effekt näher erklären?

Rainer Rehak: Vorher war es so, dass die israelische Führung und dann auch die israelischen Streitkräfte menschlich betriebene Zielgenerierungssysteme einsetzten. Damit konnten sie meines Wissens nach pro Tag „nur“ im einstelligen Bereich Ziele erzeugen. Diese wurden dann angegriffen, entweder vom Boden aus oder sie wurden bombardiert. In jüngerer Zeit hat die IDF angefangen, die informationsbasierten Systeme einzusetzen, um Ziele zu generieren. Jetzt konnten sie pro Tag tausende solcher Ziele errechnen und diese dann auch angreifen.

Bei „Lavender“ war es manchmal sogar so, dass sie alle aktuellen Ziele, die das System ausgespuckt hatte, angegriffen hatten, aber, salopp gesagt, trotzdem noch Bomben für den Tag übrig hatten. Deshalb sollen sie sich dafür entschieden haben, die sowieso schon geringen Genauigkeitsanforderungen noch weiter herunterzusetzen. Sie haben also an ein paar Parametern gedreht und den Fokus ungenauer gemacht, dann produziert das System weitere Ziele. Diese Möglichkeiten sind ein Beispiel für Skalierungs-Effekte.

Als Mensch würde man vielleicht auf die Karte gucken und zufällig auf Häuser zeigen. Das wäre eindeutig Willkür und ganz furchtbare Kriegspraktik. Wenn es aber eine Maschine macht, bekommt das so eine Art „Goldstaub des Gezielten“. Das stimmt aber nicht und das wissen diejenigen, die es einsetzen, auch genau. Trotzdem benutzen sie es so.

netzpolitik.org: Die Armee argumentiert damit, dass es sich um gezielte Tötungen handele. Auf der anderen Seite sind mir keine Zahlen oder Beweise dafür bekannt, dass dadurch tatsächlich Menschenleben gerettet werden konnten. Ist dir in der Debatte schon einmal aufgefallen, dass eine „gezielte Tötung“ mit Fakten belegt werden konnte?

Rainer Rehak: Eine Schwierigkeit besteht darin, an unabhängige Informationen heranzukommen. Drohnenangriffe und Bombardierungen werden in einem Krieg meist von der technologisch stärkeren Partei eingesetzt. Das haben wir gesehen beim „War on Terror“ unter Obama, bei den Drohnenangriffen in Afghanistan oder in Waziristan, einer Region in Pakistan. Erst Whistleblower wie zum Beispiel Daniel Hale oder auch Journalisten wie Julian Assange konnten aufdecken, dass öffentliche Informationen des Militärs nicht richtig sind. Man ist gewissermaßen auf einen Zufall angewiesen, wenn es um Einblicke geht, wie gut oder schlecht diese Art von Waffen funktionieren. Das macht die Evaluation extrem schwer.

Aber nach all dem, was wir bisher wissen, sind diese Waffen wahnsinnig ungenau. Wir sehen riesengroße Fehlerraten und zusätzlich noch sogenannte Kollateralschäden, das heißt getötete Menschen, die aber gar keine Ziele waren. Diese Waffen sind unpräzise und haben verheerende Folgen. Das äußert sich in den entsprechenden Todesraten, die wir bei dieser Art der Kriegsführung Israels sehen. Die Mehrheit der 37.000 Opfer waren Frauen und Kinder.

Das liegt auch an einem automatisierten Lavender-Teilsystem, das feststellen soll, wann die Zielpersonen jeweils zu Hause bei ihren Familien angekommen waren, sodass deren Wohnungen und somit auch Familien bombardiert werden konnten. Dieses Zielsystem hat übrigens den internen Namen: „Where’s Daddy?“. Das führt uns dahin zu sagen: Diese Art von Waffen, das sind Kriegsverbrechen.

netzpolitik.org: Staaten setzen solche Systeme bereits länger ein. Was ist an Systemen wie „Lavender“ neu?

Rainer Rehak: Die KI-Systeme, die jetzt zum Einsatz kommen, sind ein Nachfahre der sogenannten „Signature Strikes“. Dabei tötete man mutmaßlich militante Personen basierend auf Kommunikations-Metadaten. Das sind einfach gesagt Informationen dazu, wer, wo mit wem kommuniziert. Solche Daten spielten bei den Kampfeinsätzen des US-Militärs in Afghanistan eine maßgebliche Rolle.

Die Herangehensweise hat sich bis heute im Prinzip nicht geändert: Man toleriert Ungenauigkeiten einfach, vielleicht ist es durch KI sogar noch schlimmer geworden.

„Wenn etwas ans Licht kommt, werden nicht die bestraft, die die Systeme einsetzen“

netzpolitik.org: Automatisierte Systeme markieren die Ziele anhand der vorhandenen Daten. Dabei soll etwa bei „Lavender“ auch maschinelles Lernen zum Einsatz kommen. Gibt es Erkenntnisse dazu, welche Art und welche Menge von Daten benutzt wird?

Rainer Rehak: Soweit wir das wissen, werden etliche Kommunikationsdaten, Bewegungsdaten, Satellitendaten bis hin zu Kartendaten und Zahlungsdaten genutzt, derer man habhaft werden kann. Datenanalyse-Unternehmen wie Palantir Technologies Inc. helfen dabei. Die USA haben mit dieser informationsbasierten Zielanalyse damals nach dem Terrorangriff vom 11. September begonnen.

Gaza ist in der Hinsicht besonders, weil das ganze Umfeld direkt von Israel kontrolliert wird. Das heißt es geht auch um Informationen, wer oder welche Güter wann rein und wieder herausgehen.

Auch der Begriff des „gläsernen Gefechtsfelds“, den die Bundeswehr nutzt, verdeutlicht, wie alles Wissen, alle Daten verwendet werden sollen, um dann die Analysesysteme auf sie anzusetzen und zu sagen: Jetzt wollen wir mal errechnen, wer die Terroristen sind.

netzpolitik.org: Glaubst du, dass bei den Vereinten Nationen in der Diskussionen um autonome Waffensysteme noch etwas zu erreichen ist?

Rainer Rehak: Aktuell gibt es viel Widerstand, insbesondere von den Staaten, die an den Waffen arbeiten oder planen sie einzusetzen. Als China einmal gesagt hat, dass sie dafür seien, autonome Waffensysteme zu verbieten und eine Definition vorlegte, wäre darunter keins der Waffensysteme gefallen, über die wir jetzt reden. Das hilft bei der praktischen Umsetzung eines Verbots natürlich nicht weiter. Mein Eindruck ist daher, dass das länger dauern wird. Vielleicht mehr als zehn Jahre, vielleicht dauert es bis zu 20 oder dreißig Jahre. Das war bei den ABC-Waffen aber auch der Fall. Am Anfang wurde gesagt, das werden wir nie schaffen. Deshalb ist es aus meiner Sicht trotzdem wichtig, dass Deutschland und die EU mit anderen Partnerstaaten zusammen auf eine Ächtung als Kriegsverbrechen hinwirkt.

netzpolitik.org: Was muss passieren, damit der Einsatz von KI-basierten Waffensystemen in die Reihe der Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht aufgenommen wird?

„Was passiert, wenn wir uns dafür entscheiden diesen Weg weiterzugehen?“

Rainer Rehak: Wir brauchen eine viel größere Diskussion über die konkreten Systeme. Wir müssen anfangen die Faktenlage zusammenzutragen, so wie wir es mit unserem Papier versuchen. Erst dann können Leser:innen überhaupt merken, dass es kritikwürdig ist und dass wir noch gar nicht genug wissen. Ernstzunehmender Journalismus, der über diese Thematik auch technisch versiert berichtet, kommt bis heute eher selten vor. Außerdem sollten wir eine gesellschaftliche Debatte führen, die sich damit beschäftigt, wie sich Kriegsführung entwickelt. Eine Frage, die wir uns stellen: Was passiert, wenn wir als Welt uns dafür entscheiden, diesen Weg weiterzugehen?

netzpolitik.org: Gibt es etwas, das du den Leser:innen darüber hinaus noch gerne mitgeben würdest?

Rainer Rehak: Wir müssen uns daran erinnern, dass diese KI-Systeme immer ungenau sind. Wenn mal ein Fehler passiert und ich den falschen Film empfohlen bekomme oder ein Lied, das mir nicht gefällt, dann ist das nicht so problematisch. KI-Systeme für wirklich kritische Infrastruktur oder Waffensysteme einzusetzen, ist aber wahnsinnig.

Wie auch der kritische Informatiker Joseph Weizenbaum immer sagte: Da muss man der Versuchung widerstehen. Wir müssen eine innere Stärke aufbauen und uns die Frage stellen: Worum geht es eigentlich? Wollen wir Milliarden in diese Technik stecken oder lieber in langfristige Friedensbemühungen, in soziale Infrastrukturen.

Wir dürfen uns nicht von den Verheißungen über KI-basierte Systeme verzaubern lassen, insbesondere nicht von denjenigen, die sie gerne verkaufen oder nutzen möchten.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

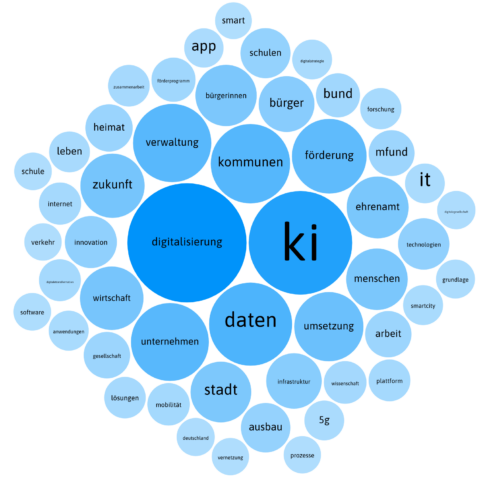

Vor kurzem fand die erste Digitalministerkonferenz statt. Aber was machen die Beteiligten eigentlich thematisch? Eine Textanalyse mit vielen Digitalisierungs-Bläschen. Eine davon: natürlich KI.

Üblicherweise kommt eine sonntägliche Ausgabe von Degitalisierung auf etwa 8.000 Zeichen. Diese Ausgabe ist das Destillat aus 13,7 Millionen Zeichen. Keine Sorge, muss keine*r ganz lesen. Der Auslöser dieser immensen Textmenge ist die DMK – die erste Digitalministerkonferenz.

Die Frage, ob es ein Digitalministerium überhaupt braucht, soll diese Kolumne ganz bewusst unbeantwortet lassen. Viel wird dazu meist vor Bundestagswahlen diskutiert, 2021 etwa: FDP braucht unbedingt ein Digitalministerium (März 2021). Nein, es brauche viele Digitalministerien, nicht nur eines, so etwa die Süddeutsche Zeitung (September 2017). Im Handelsblatt war man der Meinung, dass ein Digitalministerium als Übergangsministerium schon sinnvoll sein kann (Oktober 2021). Lilith Wittmann, selbsternannter schwarzer Block der Verwaltungsdigitalisierung, wollte das Digitalministerium im Oktober 2021 [€] gleich wieder abreißen.

Begrüßen, wollen, einladen

Diese Kolumne soll sich aber einer anderen Frage widmen: Was machen eigentlich die Beteiligten der Digitalministerkonferenz so thematisch? Gibt es da Besonderheiten? Gemeinsamkeiten? Oder alles ein heilloses Durcheinander?

In den Beschlüssen zur DMK heißt es etwa oftmals im Sprech politischer Diplomatie: Etwas wird anerkannt, wir laden den Bund ein (deshalb war Volker Wissing auch da), wir wollen, wir begrüßen, oder es wird ausdrücklich begrüßt, wenn es gerade ekstatisch klingen soll. Und am Ende wird vielleicht sogar wer anderes ganz energisch aufgefordert.

Diese gemäßigte und eher passive kommunikative Handlungsweise liegt freilich auch daran, dass es wie so häufig im Föderalismus sehr viele gibt, die mitreden wollen. Um zu wissen, worüber die DMK Teilnehmenden eigentlich so laut Selbstdarstellung reden, wurden für diese Kolumne entsprechend die Webseiten der Beteiligten analysiert. Welche Themen und Schlagworte kommen dort besonders häufig vor? Wie verhält sich das im Vergleich zu den anderen?

Eins vorweg: Die Analyse der Inhalte der für die Digitalisierungsthemen zuständigen Ministerien und anderen Teilen der jeweiligen Regierungen der Bundesländer ist erst einmal rein lexikalisch, also eine Schlagwortanalyse ohne vollständigen äußeren sprachlichen Sinnzusammenhang. Statistisch wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent präzise, aber als Tendenz durchaus aussagekräftig.

Die Rohdaten und das Vorgehen zur Analyse gibt es zur Transparenz im Repository bei codeberg.

Föderaler Flickenteppich

Zuständigkeiten im föderalen System sind oftmals ein Flickenteppich. Diese Verantwortungs- und Zuständigkeitsdiffusion macht ein fokussiertes Abarbeiten digitaler Baustellen oft schwierig. Im Digitalen gilt das besonders, wenn wir etwa einmal betrachten, wer für dieses Digitale je Bundesland oder im Bund zuständig sein soll. Der Bundestag schreibt in seinem Sachstand von Ende 2023 über Digitalministerien auf Bundes-, Landes- und internationaler Ebene, dass es eigentlich nur zwei echte Digitalministerien gibt: das in Bayern und seit Anfang 2024 in Hessen.

In den anderen Ländern ist der Themenbereichs Digitalisierung entweder der Staats-/Senatskanzlei oder einem bzw. mehreren Fachministerien zugeordnet.

Das ist natürlich auch auf Bundesebene so. Volker Wissing ist je nach verkehrs- oder digitalpolitischer Stau-Situation mal Digitalminister dem Namen nach, mal dann doch wieder Verkehrsminister.

Arbeit, Wirtschaft und viel Verkehr

In den Ländern werden die fachlichen Überordnungen dann durchaus bunt. Mal ist es das Innenministerium, mal die Landesregierung, mal das Wirtschaftsministerium, das sich für Digitalisierung zuständig fühlt. In Bremen wird die Zuständigkeit auf zwei Fachlichkeiten verteilt (Wirtschaft und Finanzen), Exoten wie Nordrhein-Westfalen weisen das Thema Digitalisierung dem Bauministerium zu und in Rheinland-Pfalz ist Digitalisierung eher Arbeit. In Sachsen-Anhalt ist Digitalisierung dem Namen nach zwar auch Infrastruktur, aber auch wieder eher Verkehr.

Männlich, Studium der Rechtswissenschaften, SPD, Jahrgang 1970

Die DMK besteht regulär aus 16 Personen, plus eine weitere Person mit Einladung des Verkehrsministers. Digitalisierung wird immer als Querschnittsaufgabe beschrieben, etwas, was nicht mehr aus der Gesellschaft wegzudenken sei. „Digitalisierung betrifft als Querschnittsthema nahezu alle Lebensbereiche“, heißt es auf der Webseite zur DMK etwa.

In der DMK darüber diskutieren zu können, ist statistisch gesehen aber wesentlich einfacher, wenn man über die folgenden Eigenschaften verfügt:

- männlich (71 Prozent)

- Studium der Rechtswissenschaften (44 Prozent)

- SPD-Mitglied (44 Prozent)

- Jahrgang 1970 (Mittelwert der Geburtsjahrgänge)

Volker Wissing ist als Verkehrs- und Digitalminister des Bundes mit einem Geburtsjahrgang 1970 und einem Studium der Rechtswissenschaften also so ziemlich der durchschnittliche Teilnehmer der DMK, von der Partei mal abgesehen.

Die dem Studium nach am ehesten zum Digitalen passende Ausbildung in der DMK hatte übrigens Wolfgang Tiefensee (Jahrgang 1955): Facharbeiter Nachrichtentechnik (Ausbildung), Fachingenieur für Informatik im Bauwesen (Studium) / Diplomingenieur Elektrotechnik (Studium). Gefolgt von Dr. Kristina Sinemus, Professorin für Public Affairs.

Danach wird’s sehr juristisch bis politikwissenschaftlich. Judith Gerlach, ehemalige bayerische Digitalministerin, sagte zwar einmal voller Überzeugung, dass sie als Juristin das mit der Digitalisierung ja auch noch irgendwie so einfach hinkriegen würde. Weil es ihr als Juristin ja leicht falle, sich „schnell und kompetent in neue und komplexe Themen einzuarbeiten“. Diese Aussage könnte wohl von vielen Beteiligten der DMK kommen.

Die Themen

Mit welchen Themen beschäftigen sich die Ministerien und weiteren Zuständigkeiten jetzt so überdurchschnittlich?

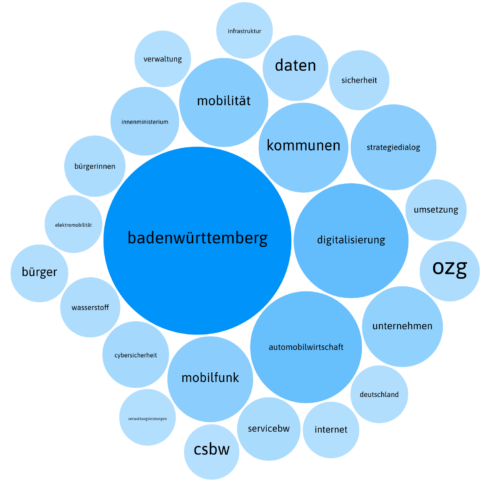

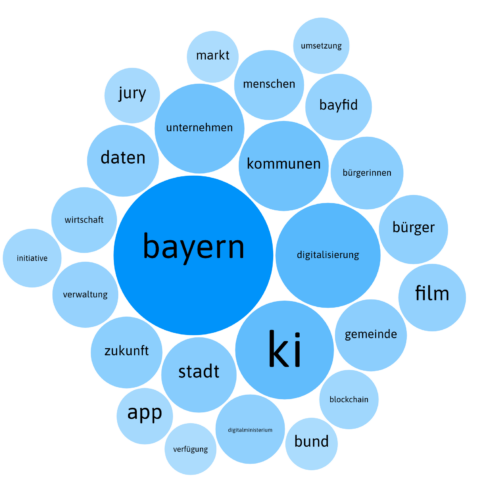

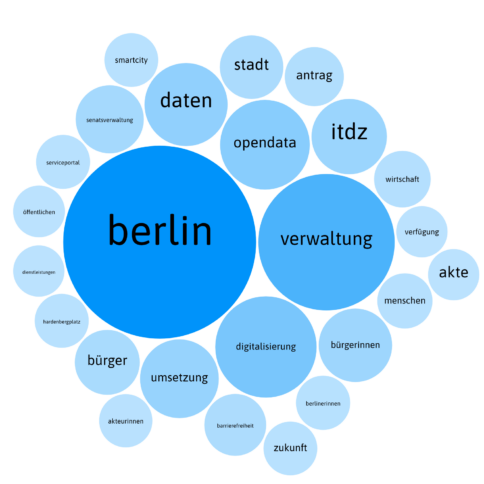

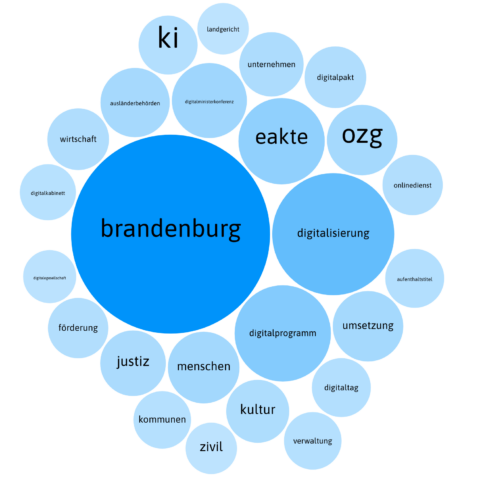

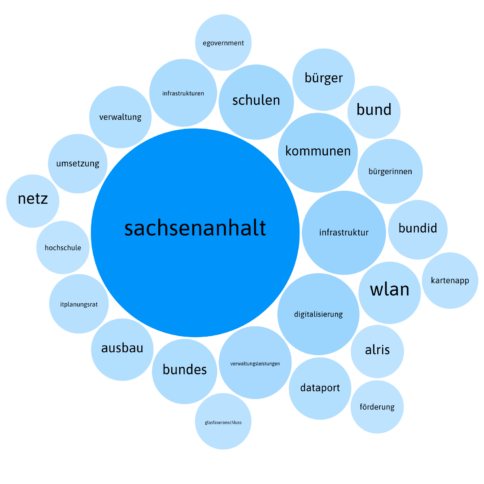

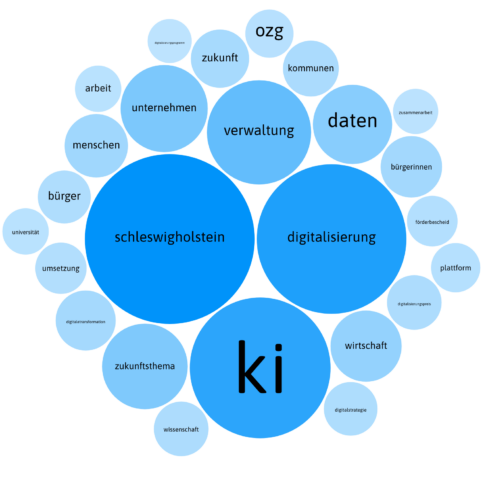

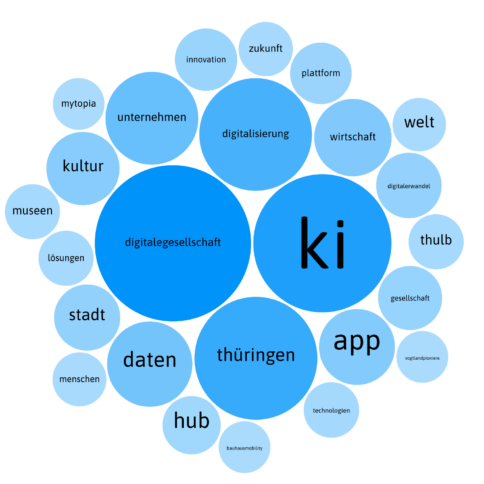

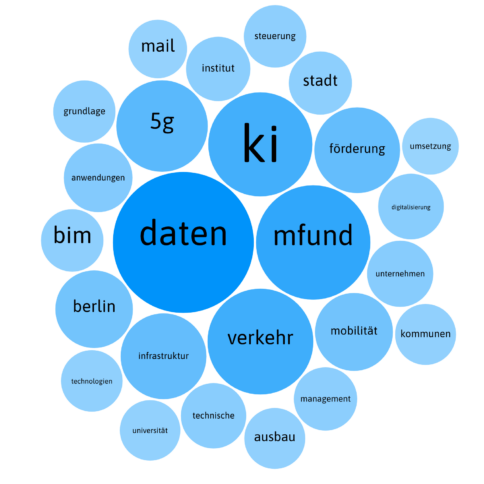

Es folgen ganz viele Bubble-Visualisierungen der einzelnen Bundesländer und des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, die jeweils aus den individuellen Text-Korpora gespeist werden.

Es werden jeweils nur die 25 oder 50 wichtigsten Begriffe visualisiert. Entfernt wurden zuvor Stopwörter, Füllwörter und Eigennamen. Für bestimmte Begriffe wie „Künstliche Intelligenz“ wurden entsprechend alle möglichen Ausprägungen, etwa KI, durch eine einheitliche Form ersetzt.

Baden-Württemberg

Das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg (Minister Thomas Strobl, CDU), spricht auf seinen Themenseiten Digitalisierung überdurchschnittlich häufig über Cybersicherheit.

Es verortet den Strategiedialog Automobilwirtschaft ebenso im Bereich Digitalisierung, weswegen die Wort-Bubble einen gewissen Automobilfokus aufweist.

Wohlgemerkt in einem Innenministerium.

Bayern

Das Bayerische Staatsministerium für Digitales (Minister Dr. Fabian Mehring, Freie Wähler) erwähnt auf seiner eigenen Webseite relativ häufig Bezeichnungen aus dem Cluster KI, aber auch als eines der wenigen Ministerien das Thema Blockchain (ansonsten nur im Kontext der Blockchainzeugnisse im Saarland).

Darüber hinaus gibt es quasi alles mit Bayern im Wording: BayCode, BayFid – Bayerns Frauen in Digitalberufen, byte als Digitalagentur Bayerns (sic!) und so weiter und so fort.

Das Scraping beinhaltet die Inhalte von zwei Legislatur-Perioden. Andere Webseiten haben hier eine klarere Trennung.

Berlin

In Berlin finden sind sich die Inhalte zum Thema Digitalisierung in den Bereichen der Senatskanzlei, federführend unter Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement, eigentlich politisch verortet in der bayerischen CSU (sic!).

Es gibt aber auch Inhalte der Berliner Smart-City-Strategie, die hier miterfasst wurden.

Überdurchschnittlich häufig dadurch vertreten die Themenfelder Open Data und Smart City – was aber bei anderen Stadtstaaten ähnlich ist.

Brandenburg

Im Land Brandenburg liegt das Thema Digitalisierung in der Staatskanzlei Brandenburg – Referat Digitale Gesellschaft unter Dr. Benjamin Grimm (SPD), Staatssekretär in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, Beauftragter für Medien und Digitalisierung.

Die Themen sind stärker fokussiert auf das Thema Digitale Verwaltung, im Besonderen auf die OZG-Leistungen Ein- und Auswanderung – Brandenburg hat dort die Federführung. Eine Webseite mit den seltsamsten URLs – test-detailseite-2-24 lässt grüßen.

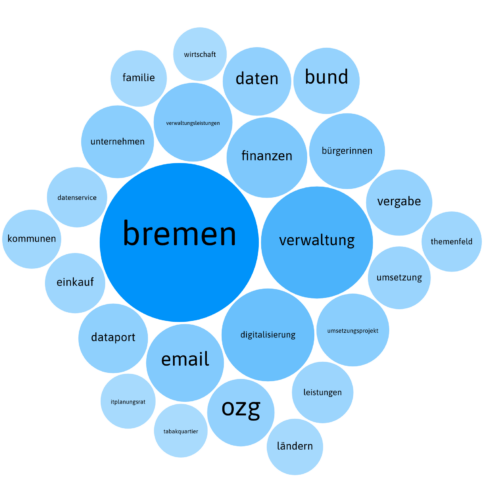

Bremen

In der DMK für Bremen war Dr. Martin Hagen (Grüne), in Bremen beim Senator für Finanzen, die in Bremen für den Senat der Freien Hansestadt Bremen das Thema Digitalisierung mit begleiten (neben der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation).

Verwaltungsschwerpunkt, viel Onlinezugangsgesetz und das eher seltene Thema Vergabe, Beschaffung und e-Rechnung.

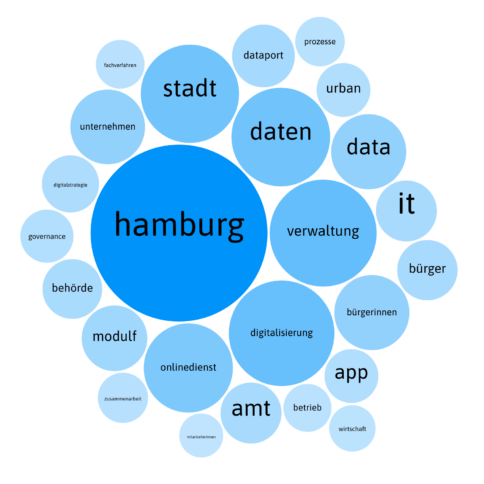

Hamburg

Der Stadtstaat Hamburg, vertreten durch die Senatskanzlei Hamburg in Person von Jan Pörksen (SPD, seit 2020), hat eigentlich nur eine Webseite zur Digitalisierung bei der Senatskanzlei selbst.

Hamburg bündelt seine digitalen Themen aber auch auf der Themenseite Hamburg digital. Dort geht es viel um Onlinedienste, Verwaltungsleistungen, Daten, Fachverfahren, aber auch viel um Modul F – Hamburgs Beitrag zur Digitalisierung der Verwaltung als Low-Code-Baukasten.

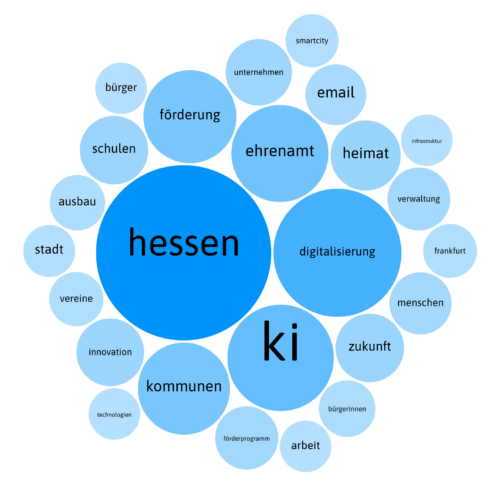

Hessen

Das zweite echte Digitalministerium ist das Hessische Ministerium für Digitalisierung und Innovation unter Ministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus (CDU, seit 2024).

Mischung aus Breitband- und Mobilfunkausbau, viel KI, aber auch digitalen Kompetenzen und Förderung der Digitalisierung des Ehrenamts.

Insgesamt die umfangreichste Webseite mit mehr als 4 Millionen Zeichen.

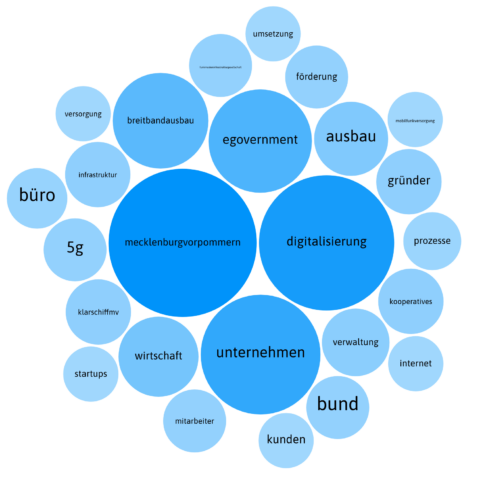

Mecklenburg-Vorpommern

Das Digitale hängt in Mecklenburg-Vorpommern im Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, geführt von Christian Pegel (SPD, seit 2021).

Besonders im Nordosten: Hier wird noch selbst mittels einer landeseigenen Funkmasteninfrastrukturgesellschaft das Land mit 5G versorgt.

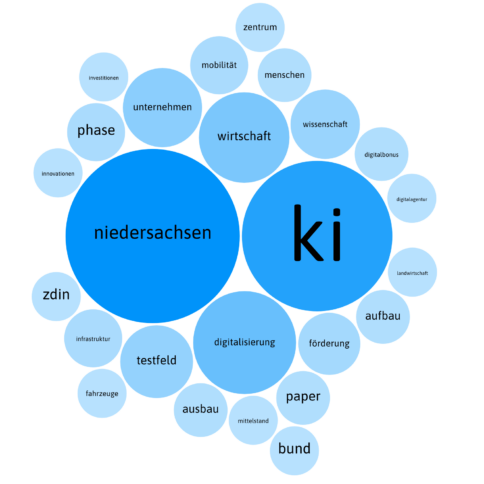

Niedersachsen

In Niedersachsen liegt die Zuständigkeit für die Digitalthemen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung. An der DMK teilgenommen hat Staatssekretär Frank Doods (SPD, seit 2022).

Bemerkenswert in den Texten in Niedersachsen: hohe KI-Dichte (dichter als Digitalisierung).

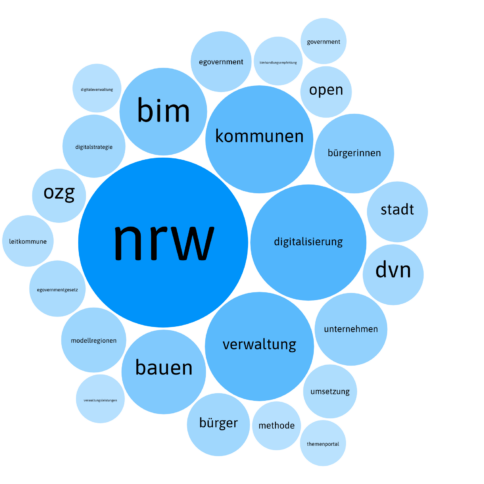

Nordrhein-Westfalen

An der Wortwolke des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen lässt sich auch an den digitalen Themen ganz klar zeigen: Hier geht es ums Bauen, primär. Building Information Modeling, Digitales Bauen und so weiter.

Darüber hinaus einiges an E-Government und Onlinezugangsgesetz, allerdings generell auch eher wenig Content in Anbetracht auf die Bevölkerungsgröße.

Ministerin ist Ina Scharrenbach (CDU, seit 2022).

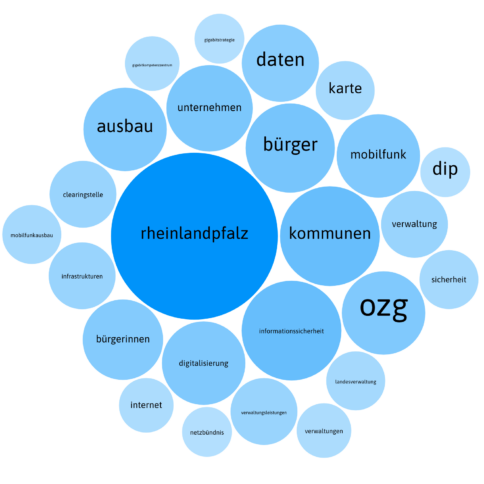

Rheinland-Pfalz

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz unter Führung von Alexander Schweitzer (SPD, seit 2021) ist thematisch eher als eine Mischung aus Verwaltungsdigitalisierung und Breitband- und Mobilfunkausbau zu sehen.

Besonders: relativ viele Themen mit Gigabit. Zumindest gibt es ein eigenes Gigabitkompetenzzentrum und eine Gigabitstrategie.

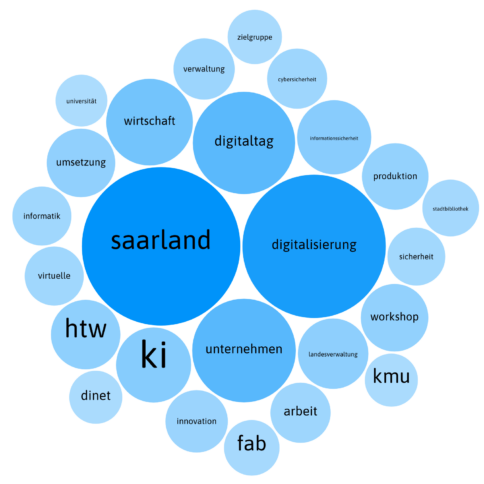

Saarland

Das Saarland, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie unter Jürgen Barke (SPD, seit 2022), zeigt einen Unternehmens- und Wirtschaftsfokus auch im Themenbereich Digitalisierung – wie von einem Wirtschaftsministerium zu erwarten.

Zusammen mit Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es hier noch am meisten Cybersicherheits-Themen.

Sachsen

In Sachsen ist formal eigentlich das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für Themen der Digitalisierung zuständig. An der DMK nahm Ines Fröhlich teil, Staatssekretärin für Digitalisierung und Mobilität (SPD, seit 2019).

Sachsen präsentiert die Inhalte zum Thema Digitalisierung auf einer eigenen Microsite – eine Mischung aus Digitalstrategie, Auflistung von Digitalpreisen und Fördermaßnahmen.

Daher zeigt die Bubble auch eher nur blumige Begrifflichkeiten mit diversen Handlungsfeldern.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt liegt das Thema Digitalisierung im Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt. Hausleitung dort ist Lydia Hüskens (FDP, seit 2021).

Thematisch geht es dort relativ viel um Netzausbau-Themen, WLAN und Verwaltungsleistungen, aber auch um Schulen ans Netz.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist der Chef der Staatskanzlei zugleich Digitalisierungsminister und damit für Digitalthemen zuständig. Damit hat Schleswig-Holstein mit Dirk Schrödter (CDU, seit 2022) quasi einen Digitalminister ohne Ministerium.

Thematisch ist Schleswig-Holstein eine Mischung aus KI-, Verwaltungs- und Wirtschaftsthemen. Besonders aber: In Schleswig-Holstein gibt es staatlich unterstützte Digitale Knotenpunkte zur Förderung der Verbreitung und Ausbreitung von digitalen Technologien als Bestandteil digitaler Partizipation. So eine Art staatliches Verzeichnis von Maker- oder Hackerspaces (inklusive Chaosspaces wie in Lübeck).

Thüringen

Thüringen geht mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft einen zumindest sprachlich etwas abweichenden Weg. Hier geht es viel um digitale Gesellschaft, weniger um bloße Digitalisierung. Minister ist Wolfgang Tiefensee (seit 2021, SPD).

Leider hat das Ministerium nur eine Seite zur Digitalen Gesellschaft online, weswegen noch der Thüringer Digitalmonitor Themen liefern musste. Darunter viel KI, aber auch Kultur und Museen. Auf jeden Fall zumindest inhaltlich etwas mehr gesellschaftlich orientiert.

Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Im Hause Dr. Volker Wissings (FDP, seit 2021), dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, geht es im digitalen Bereich ganz klar um Daten, Daten, Daten und KI. Weit mehr als in allen anderen Digitalabteilungen auf Landesebene – zumindest lexikalisch gesehen. Und Verkehr und Mobilität. Und der Förderung dessen über den mFUND. Etwas 5G ist auch dabei, aber auch etwas Building Information Modeling.

Bemerkenswert: Über Digitalisierung, sonst das Universalwort bei allen anderen, wird weniger geschrieben im BMDV.

Sonstige Themen

- Open Source: Zumindest ansatzweise zu finden thematisch im Saarland und Schleswig-Holstein. Generell aber kaum genannt.

- Open Data: Der Themenkomplex kommt auf sehr vielen Seiten vor, wenn auch auf niedrigem Niveau. Besonders häufig in Berlin, dort aber auch wegen Nennung in der Smart-City-Strategie. Gar nicht vorgekommen ist das Thema im Saarland, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

- Digitale Bildung: In Relation selten vorkommend, aber relativ häufig in Brandenburg.

- Digitale Kompetenzen: Generell politisch wertvoll und wichtig, thematisch aber selten genannt, aber relativ häufig in Sachsen, Brandenburg und Hessen.

- Autonomes Fahren: Begriffe um den Komplex autonomes Fahren werden in Relation in Baden-Württemberg häufiger genannt als im Bundesverkehrs- und Digitalministerium.

- KI: Wird auf quasi keiner Seite nicht genannt. Ist auf guten Wege, Digitalisierung als Buzzword abzulösen auf Ebene der Webseiten der Digitalministerien.

Alles zusammen

Hinweis: Durch den immensen Unterschied im Umfang der Webseiten von mehr als 4 Millionen Zeichen aus Hessen bis zu 33.813 in Rheinland-Pfalz ist diese Ansicht nur als grobe Tendenz zu sehen.

Angenommen, 17 Personen auf einer Digitalministerkonferenz bringen alle ihre Themen mit an den Tisch: Worüber würden sie sprechen? Digitalisierung, KI, Daten, Unternehmen, Verwaltung. Technisch vielleicht 5G und Breitbandausbau. Etwas Smart City. Das würde zumindest das Bild aller Inhalte der Teilnehmenden der DMK ergeben.

Am Ende wurde unter anderem gesprochen über:

- Nachhaltige IT bzw. Nachhaltigkeit durch IT und Smart City

- Digitale Teilhabe bzw. deren Aspekte im Kontext digitaler Verwaltungsleistungen (Digital first/only)

- Arbeitsbedingungen beim Breitbandausbau

- Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt

Alles nicht ganz überraschend, auch ganz ohne sich die Zukunft von einem Chatbot deuten lassen zu müssen.

Ob aus dieser Ansammlung von Personen und Themen jetzt eine wirkliche Beschleunigung der Digitalisierung folgt oder ob es nur eine weitere Sprechen-aber-nicht-Handeln-Runde zur Digitalisierung wird, bleibt zumindest spannend. Texte in Webseiten sind ja erst mal geduldig.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Ein Abschied und drei neue Projekte. Wir stellen euch im Schnelldurchlauf die wichtigsten Neuerungen der letzten Monate vor. Ein Ticker, eine Konferenz und unser neuer Doku-Podcast „Systemeinstellungen“.

Es war lange still bei unserem Off-the-Record-Podcast, aber das nicht ohne Grund: Seit Anfang des Jahres gab es einen großen Abschied und drei große Startschüsse. Markus Beckedahl hat netzpolitik.org nach fast 20 Jahren verlassen, wir haben einen Ticker gestartet, planen eine große Konferenz und außerdem ist gerade die erste Folge unseres Doku-Podcasts „Systemeinstellungen“ erschienen. Es werden sechs weitere Episoden folgen, jeden Freitag.

Wir nehmen euch mit auf einen kurzen Überblick zu unseren Baustellen, auf denen fleißig gewerkelt wurde und wird. Und da wir zu jeder eigentlich eine eigene Folge machen könnten, hören wir uns bald wieder!

In dieser Folge: Anna Biselli und Sebastian Meineck.

Produktion: Serafin Dinges.

Titelmusik: Trummerschlunk.

Hier ist die MP3 zum Download. Wie gewohnt gibt es den Podcast auch im offenen ogg-Format.

Unseren Podcast könnt ihr auf vielen Wegen hören. Der einfachste: in dem eingebundenen Player hier auf der Seite auf Play drücken. Ihr findet uns aber ebenso bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens, die URL lautet dann netzpolitik.org/podcast.

Wie immer freuen wir uns über Kritik, Lob und Ideen, entweder hier in den Kommentaren oder per Mail an podcast@netzpolitik.org.

Links und Infos

- Abschiedpost der Redaktion für Markus: Danke, Markus!

- Abschiedspost von Markus für die Redaktion: Danke, netzpolitik.org!

- Unser Ticker

- Unsere Konferenz „Bildet Netze!“ am 13. September

- Call for Participation für die Konferenz

- Unser neuer Podcast „Systemeinstellungen“

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Der Europäische Gerichtshof hat letzte Woche bei der anlasslosen Speicherung von IP-Adressen dem hohen Druck wieder etwas nachgegeben: Unter bestimmten Bedingungen ist eine anlasslose Speicherung möglich. Er tut seiner eigenen Autorität damit keinen Gefallen. Doch was heißt das Urteil für die deutsche Debatte um die Vorratsdatenspeicherung?

Als letzte Woche ein weiteres Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Frage der Vorratsdatenspeicherung verkündet wurde, war die Aufregung groß. EU-Staaten dürfen Providern nun eine Pflicht zur allgemeinen und unterschiedslosen Vorratsspeicherung von IP-Adressen auferlegen, wenn diese Speicherung keine genauen Schlüsse auf das Privatleben der betroffenen Person erlaubt.

Der Zugriff auf IP-Adressen ist seither auch weniger geschützt. Unter bestimmten Bedingungen ist bereits die Verfolgung von Filesharing über IP-Adressen möglich, um die es in dem französischen Hadopi-Fall ging. Die Behörde Hadopi spricht bei den ersten beiden Verstößen an Filesharer eine Warnung aus. Dafür muss Hadopi sie aber zuvor finden: Die französische Regierung erlaubt daher, die Identitätsdaten der Filesharer über deren IP-Adressen von Providern abzufragen.

Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat, lohnt sich ein weiteres Nachdenken über die Entscheidung, vor allem mit dem Blickwinkel auf die scheinbar unendliche deutsche Debatte um die anlasslose Massenüberwachung. Die Erosion der Rechtsprechung des EuGH war für viele Beobachter leider absehbar, auch wenn nicht wenige auf die Standfestigkeit in Fragen der Ablehnung einer verdachtslosen Telekommunikationsdatensammlung gehofft hatten.

Das absolut Notwendige

Matthias Bäcker, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Mainz und Prozessbevollmächtigter der SpaceNet AG, die mit einer EuGH-Entscheidung erfolgreich die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland stoppen konnte, bewertet die Entscheidung gelassen: Der EuGH hätte zwar nun „noch eine weitere Schippe draufgelegt“, da jetzt die Begrenzung auf schwere Kriminalität nicht mehr gelte, aber seit dem Jahr 2020 sei bereits ein Prozess des Zurückruderns zu beobachten gewesen.

Das EuGH-Urteil aus dem Jahr 2016 war das radikalste und erklärte eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung für unvereinbar mit dem Unionsrecht. Auch in den beiden EuGH-Urteilen des Jahres 2020 hielt das Gericht an seiner Linie fest, dass weiterhin für Telekommunikationsanbieter im Grundsatz die allgemeine und unterschiedslose Speicherungs- bzw. Weiterleitungspflicht von Verkehrs- und Standortdaten nicht mit dem Unionsrecht vereinbar sei. Denn ein solcher Eingriff in die entsprechenden Grundrechte beschränke sich eben nicht auf das absolut Notwendige.

Bei der Speicherung von IP-Adressen ließ der EuGH aber bereits 2020 Ausnahmen zu und bewertet sie als weniger intensive Grundrechtsbeeinträchtigung. Denn eine IP-Adresse ließe weniger Aufschluss darüber zu, wer mit einem Betroffenen kommuniziere, und sei als geringere Gefahr für eine umfassende Profilierung von Nutzerinnen und Nutzern anzusehen.

Doch der politische Druck ließ nicht nach, und beim Luxemburger Höchstgericht bröckelte die Abwehrfront. Denn es kamen auch nach dem Urteil weitere Versuche nationaler europäischer Gesetzgeber hinzu, um alle Kommunikationsdaten noch anlasslos festzuhalten, die vielleicht gerade noch möglich erscheinen. Letztlich hat der EuGH bei den IP-Adressen nun dem hohen Druck wieder etwas nachgegeben.

Eigentor für den EuGH

Bäcker beschreibt den nicht nachlassenden politischen Druck, den er auch als Prozessbevollmächtigter in Luxemburg deutlich verspürt habe. Die ergangenen EuGH-Urteile seien in Deutschland breit diskutiert worden, hätten in anderen Staaten der EU jedoch weit weniger Akzeptanz gefunden. Generell sei die Akzeptanz der EuGH-Urteile anderswo in Europa geringer als in Deutschland, das mit dem Bundesverfassungsgericht ein angesehenes Höchstgericht hat, dessen Vorgaben hohen Respekt genießen. Eine solche Institution fehlt in einigen EU-Staaten oder ihr wird in der gesellschaftlichen Debatte weniger Bedeutung eingeräumt. Damit verändert sich auch der politische Umgang mit EuGH-Urteilen. Die Mehrzahl der Regierungen der EU-Staaten wollen zudem mindestens die anlasslose Speicherung der IP-Adressen.

Das neue Urteil versucht, Begrenzungen einzubauen und vor allem einer Profilierung des Surfverhaltens vorzubeugen. Inhaltlich überzeugen können diese Begrenzungen den Juristen Bäcker indes nicht. Die Beschränkungen der Nutzung der IP-Adressen sei vielleicht für die Hadopi-Stufen möglich, aber sonst nur schwer vorstellbar. Etwa beim Zugriff in Strafverfahren wäre nicht klar, wie eine Profilierung der Betroffenen vermieden werden solle.

Doch welches problematische Signal setzt das Hohe Gericht, wenn es seine eigene Rechtsprechung in kleinen Schritten aufweicht? Da wäre einmal die Wirkung nach innen, also eine Botschaft an die EU-Staaten, dass ein jahrelanges Trommelfeuer gegen Grundrechte auch Erfolge nach sich zieht, dass rote Linien des Gerichts nicht wirklich rote Linien sind. Denn ein Zurückrudern hinter eigens festgeschriebene Grenzen ist das neue Urteil in jedem Fall, mögen sie auch weniger signifikant sein als zunächst befürchtet.

Das könnte zum Eigentor für den EuGH werden, der seine Autorität aus seinem kontinuierlichen Eintreten für die Grundrechte zieht. Für das Nicht-EU-Ausland, vor allem in Staaten, deren Menschenrechtslage problematisch ist, erscheint das Zurückweichen vor dem Überwachungsdruck und das schrittweise Zulassen anlassloser massenhafter Datenberge wie ein Menetekel: Wenn auch in der EU der Massenüberwachung immer weniger Einhalt geboten wird, macht das den Kampf anderswo auf der Welt nur noch schwerer.

Diesmal hat das Plenum aller Richter entschieden. Offensichtlich kam keine Einigung in der Großen Kammer zustande, so dass eine Plenarentscheidung her musste. An ihr dürfte nun allerdings eine Weile festgehalten werden, auch weil das aktuelle Urteil das letzte in absehbarer Zeit sein wird. Neue Entscheidungen stehen in Luxemburg erstmal nicht an.

Insofern bleibt ein Grund zur Freude für alle, denen die Grundrechte am Herzen liegen: Die Standortdaten und auch die Metadaten der Kommunikation bleiben vor anlassloser Massenüberwachung fürs Erste geschützt, Kontakt- und Bewegungsprofile aller Menschen anhand von Kommunikationsdaten soll es eigentlich in der EU nicht geben. Denn in der Frage, ob eine anlasslose Massenüberwachung der Kommunikationsdaten der gesamten Bevölkerung mit den Grundrechten vereinbar ist, hat sich nichts geändert, auch wenn einige EU-Staaten versuchen, die bestehenden EuGH-Urteile zu umgehen. Die Antwort auf die Frage lautet weiterhin im Grundsatz nein.

Vorratsdatenspeicherung in Deutschland nicht abgeschafft

Das Urteil könnte für die deutsche Debatte dennoch bedenkliche Folgen haben und die Streitigkeiten in der Ampel vertiefen. Wer hierzulande nicht mehr durchblickt: Der aktuelle Stand in der bundesdeutschen Debatte ist eine Art Stellungskrieg – keiner bewegt sich. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte zwar verkündet, dass sich die Bundesregierung auf das Quick-Freeze-Verfahren geeinigt hätte, das grundrechtsschonender ist. Für „Quick Freeze statt anlassloser Vorratsdatenspeicherung“ hätte der Minister „seit vielen Monaten gekämpft“ und sei nun erfolgreich gewesen.

Aber das scheint alles Ansichtssache. Denn auf den Fuß folgte eine Erklärung des SPD-geführten Innenministeriums (BMI), die eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen fordert, als hätte es Buschmanns Ankündigung der Einigung nie gegeben. Das BMI stellte seine Sicht dar: Die Einigung „beinhaltet ausdrücklich keine Vereinbarung darüber, ob und wie IP-Adressen künftig gespeichert werden“. Diese Frage werde explizit ausgeklammert. „Anders als der erste Entwurf des BMJ, der eine Abschaffung dieser Regelung vorsah, soll der künftige Entwurf, so wie wir die Verständigung innerhalb der Koalition verstehen, eine solche Regelung eben nicht beinhalten.“

Buschmanns Haus kündigte zwar an, einen aktualisierten Referentenentwurf zu Quick Freeze bald in die „Ressortabstimmung“ geben zu wollen. Doch seit Wochen herrscht nun wieder Stillstand.

Vorratsdatenspeicherung

Wir berichten seit zwanzig Jahren über die politischen Vorhaben rund um die Vorratsdatenspeicherung. Unterstütze unsere Arbeit!

Die derzeitige Fassung der Vorratsdatenspeicherung ist in Deutschland eben nicht abgeschafft und nie aus dem Gesetz gestrichen worden. Der Verband der Internetwirtschaft eco, der die SpaceNet AG beim Gang zum EuGH unterstützt hatte, forderte vor dem aktuellen Urteil im Zusammenhang mit der politischen Einigung auf das Quick-Freeze-Verfahren daher die konsequente Aufhebung der Vorratsdatenspeicherung.

Die SpaceNet AG hat ihren Fall zwar vor dem EuGH gewonnen, sie muss keine Telekommunikationsdaten ohne Anlass speichern, betont Bäcker. Auch für die Deutsche Telekom besteht keine Speicherpflicht. Es bleibt klargestellt, dass das deutsche Gesetz gegen EU-Recht verstößt.

Aber was ist mit anderen Providern? Könnte die Bundesnetzagentur nun eine Speicherung der IP-Adressen von anderen Providern wie etwa Vodafone verlangen? Dass nach dem aktuellen EuGH-Urteil das deutsche Gesetz anwendbar sein könnte, will Bäcker nicht ausschließen.

Umso dringlicher wird es, dass der Gesetzgeber nun Klarheit schafft. Da könnte der Koalitionsvertrag weiterhelfen, denn darin hat sich die Ampel darauf geeinigt, dass Daten nur „anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss“ gespeichert werden sollen.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Die 19. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 14 neue Texte mit insgesamt 119.887 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.

Liebe Leser*innen,

wir sind heute alle etwas aufgeregt. Vor allem Anna, Chris, Ingo, Serafin und ich. Na gut, in Wahrheit sind wir sogar SEHR aufgeregt. Denn heute haben wir etwas veröffentlicht, an dem wir eineinhalb Jahre lang gearbeitet haben. Unseren neuen Doku-Podcast „Systemeinstellungen“.

In dem Podcast erzählen wir die Geschichten von Menschen, die plötzlich ins Visier des Staates geraten: Hausdurchsuchung! Handy her!

Die erste Episode heißt „Link-Extremismus“ und ist – trotz der langen Vorarbeit – brandaktuell. Denn sie handelt von einem Journalisten, der jetzt gerade in Karlsruhe vor Gericht steht. Im drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Der Grund: Er hat in einer Nachrichtenmeldung eine Website verlinkt, die Website von Linksunten Indymedia. Und wenn ihr euch jetzt denkt: Hä bitte, was?! Ja, die Story ist genau so kurios, wie sie auf den ersten Blick scheint.

Der Doku-Podcast ist ein großes Ding für uns bei netzpolitik.org. In der Form haben wir so etwas noch nie zuvor gemacht. Zur Vorbereitung habe ich mir erst mal intensiv andere Doku-Podcasts angehört, weil ich wissen wollte: Wie haben die Geschichten erzählt? Warum gefallen mir einige Podcasts so gut, dass ich sie am liebsten mehrfach hören würde – und wie können wir selbst so etwas hinbekommen?

Ich glaube, das ist ein Grund, warum die Arbeit an „Systemeinstellungen“ so lange gedauert hat. Das war für uns keine Routine. Wir alle haben uns die Zeit genommen, einige Dinge das erste Mal zu machen. Und mehrfach zu überarbeiten, bis wir damit wirklich zufrieden sind.

Immer noch Schauer

In den letzten Wochen hat sich nochmal eine Menge getan. Anna, Chris, Ingo und ich haben im Akkord redigiert und Fakten gecheckt. Serafin hat immer wieder Schnittfassungen zum Probehören rausgehauen. Der ehemalige netzpolitik.org-Redakteur und Musiker Daniel Laufer hat uns eine Titelmusik komponiert. Und von unserer aktuellen Praktikatin und Kommunikations-Designerin Lea Binsfeld kommt das gelbgrüne Cover. Beim Joggen und Kochen und Wäsche-Aufhängen hatte ich immer wieder „Systemeinstellungen“ im Ohr – auf der Suche nach letzten Details, die man optimieren könnte.

Ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch! Einige Ereignisse, von denen wir erzählen, sind wirklich krass. Also: Die wühlen einen schon auf. Auch beim zehnten Hören bekomme ich an den entsprechenden Stellen ehrlich gesagt immer noch Schauer. Es ist halt die eine Sache, vor Überwachung und staatlicher Einschüchterung zu warnen und Gesetzentwürfe zu analysieren… aber eine völlig andere Sache, direkt mit betroffenen Menschen darüber zu sprechen und ihre Geschichten zu hören.

Schreibt uns gerne, wie ihr den Podcast findet, an podcast@netzpolitik.org. Und schickt den Podcast bitte auch an interessierte Freund*innen oder Familien-Mitglieder weiter!

Nächsten Freitag kommt dann die zweite von insgesamt sieben Folgen: Razzia im Pfarrhaus. Klingt wie eine Episode von „Die drei ???“, meinte eine Kollege. Ich bin mir sicher, da werden wir wieder aufgeregt sein.

Viel Freude beim Hören und schönes Wochenende

Sebastian

Italienische „Postkarten-Steuer“: Gemeinfreie Werke unter Gebührenzwang

Nach dem italienischen Kulturgüterschutzgesetz ist eine spezielle Verwaltungsabgabe zu zahlen, wenn historische Gebäude und Kunstwerke abgebildet werden. Ein Urteil des Stuttgarter Landgerichts hat den kuriosen Gebührenforderungen nun endlich Grenzen gesetzt. Und das Kulturministerium in Rom ergänzte die Vorschrift immerhin um Ausnahmen für die Wissenschaft. Von Lukas Mezger –

Artikel lesen

Neues aus dem Fernsehrat (105): ARD und ZDF präsentieren StreamingOS auf Open-Source-Basis

Die Zusammenführung der Entwicklung ihrer Mediathek-Software unter dem Titel „Streaming OS“ nutzen ARD und ZDF auch dazu, diese Open Source zu machen. Neben den üblichen Vorteilen von Freier und Open-Source-Software sind damit auch spezifische Vorteile für öffentlich-rechtliche Medien verbunden. Von Leonhard Dobusch –

Artikel lesen

Jetzt Trailer hören: Podcast „Systemeinstellungen“ erscheint ab 10. Mai

Hausdurchsuchung! Handy her! Was passiert mit Menschen, die unerwartet ins Visier des Staates geraten? In „Systemeinstellungen“ erzählen Betroffene, wie sich ihr Leben schlagartig verändert. Ein Podcast über Ohnmacht und erschüttertes Vertrauen. Von netzpolitik.org –

Artikel lesen

Hackbacks: Zurückhacken ist keine Verteidigung

Die Regierung hat sich im Koalitionsvertrag von Hackbacks klar distanziert, doch aus der CDU und von Ex-Geheimdienstlern kommt aktuell die Forderung nach digitaler Eskalation. Dabei verdreht Ex-BND-Chef Schindler die Tatsachen und stellt das Zurückhacken als Abwehr dar. Doch ein Hackback ist ein Gegenangriff und damit eine offensive Angriffsmaßnahme. Ein Kommentar. Von Constanze –

Artikel lesen

Biometrische Suchmaschine: Londoner Polizei soll tausendfach PimEyes aufgerufen haben

Auch in London darf die Polizei die umstrittene Gesichter-Suchmaschine PimEyes nicht nutzen. Dennoch sollen Beamt:innen die Seite mehr als 2.000 Mal aufgerufen haben. Jetzt hat die Behörde den Zugriff über Dienstgeräte gesperrt. Von Chris Köver –

Artikel lesen

Mobilitätsdatengesetz: Reisebuchung mit verschiedenen Verkehrsmitteln soll leichter werden

Reisen über Länder und Verkehrsmittel hinweg zu planen, ist heute immer noch sehr kompliziert. Das neue Mobilitätsdatengesetz soll Abhilfe schaffen und dazu führen, dass vom Fahrplan des lokalen Busunternehmens über den E-Roller bis zur Ladestation die Daten ausgetauscht und vernetzt werden können. Von Markus Reuter –

Artikel lesen

OZG-Vermittlungsausschuss: Länder fordern mehr Einfluss und mehr Geld

Der Bundesrat hat das Onlinezugangsgesetz 2.0 im März abgelehnt. Eine Einigung soll nun der Vermittlungsausschuss bringen. Vor der ersten Sitzung Mitte Mai bekräftigen die Länder ihre Forderungen nach mehr Einfluss sowie nach einer stärkeren finanziellen Beteiligung des Bundes. Von Esther Menhard –

Artikel lesen

OpenAI: Neues Werkzeug soll KI-generierte Bilder erkennen

Ein neues Tool von OpenAI soll erkennen können, ob ein Bild echt ist oder mit dem Bildgenerator DALL-E erstellt wurde. Etwas ähnliches hat das gehypte Unternehmen bereits für seine KI-generierten Texte versprochen – und ist daran gescheitert. Von Chris Köver –

Artikel lesen

Urteil: EU-Parlament muss Abrechnungen von griechischem Neonazi-Abgeordneten herausgeben

Erstmals muss das Europäische Parlament Abrechnungsdaten eines Abgeordneten herausgeben. Weil Ioannis Lagos wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt wurde, überwiegt das öffentliche Interesse, urteilte das Gericht der Europäischen Union. Von Markus Reuter –

Artikel lesen

Sea-Watch: Italien will Gegenüberwachung über dem Mittelmeer stoppen

2017 hat die EU-Kommission eine Hintertür für Pushbacks nach Libyen geschaffen. Im gleichen Jahr begann Sea-Watch die Beobachtung dieser Menschenrechtsverletzungen aus der Luft. Damit soll nun Schluss sein. Von Matthias Monroy –

Artikel lesen

Systemeinstellungen #1: Link-Extremismus

Aktuell muss sich ein Journalist in Karlsruhe vor Gericht verantworten. Ihm drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Der Grund: Er hat eine Website verlinkt. Episode #1 unseres Doku-Podcasts „Systemeinstellungen“ erzählt die erstaunliche Geschichte hinter dem Strafprozess. Von Serafin Dinges, Sebastian Meineck –

Artikel lesen

Informationsfreiheit: „Die Regierung selbst hat kein Interesse an Transparenz“

Wer das Informationsfreiheitsgesetz nutzen will, sollte bei der Plattform „Frag den Staat“ vorbeischauen. Wir sprechen mit Arne Semsrott über Aktivismus, nachhaltige Erfolge, Olaf Scholz’ Haltung zu Transparenz und wie Ministerien Kampagnen für mehr Informationsfreiheit gegen die Wand fahren ließen. Von Constanze –

Artikel lesen

Chatkontrolle: Belgien kurz vor Scheitern der Verhandlungen

Die EU-Staaten diskutieren, ob sie die Chatkontrolle auf Bilder und Videos beschränken wollen. Das hat die belgische Ratspräsidentschaft vorgeschlagen. Einige Staaten lehnen das jedoch ab. Die Verhandlungen sind seit Wochen festgefahren. Von Andre Meister –

Artikel lesen

Gesichtserkennung: BKA nutzte Fotos aus Fahndungsdatenbank für Software-Tests

Millionen Gesichtsbilder aus der zentralen INPOL-Datenbank stellte das Bundeskriminalamt zur Verfügung, um die Performance von mehreren Gesichtserkennungssystemen zu testen. Rechtsfachleute zweifeln an der Rechtmäßigkeit, ein mutmaßlich Betroffener überlegt zu klagen. Von Anna Biselli –

Artikel lesen

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Millionen Gesichtsbilder aus der zentralen INPOL-Datenbank stellte das Bundeskriminalamt zur Verfügung, um die Performance von mehreren Gesichtserkennungssystemen zu testen. Rechtsfachleute zweifeln an der Rechtmäßigkeit, ein mutmaßlich Betroffener überlegt zu klagen.

Mit Gesichtserkennungs-Software gleicht das Bundeskriminalamt beispielsweise Bilder von Überwachungskameras mit polizeilich bekannten Gesichtern ab, vor allem der sogenannten INPOL-Datei. 7.697 Suchläufe waren es im Jahr 2022, dabei wurden 2.853 zuvor unbekannte Personen identifziert.

Um verschiedene Software-Produkte zu vergleichen, ließ das BKA bis zum Jahr 2019 vom Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung mehrere Gesichtserkennungssysteme im Projekt EGES vergleichen – kurz für: Ertüchtigung des Gesichtserkennungssystem im BKA.

Recherchen des Bayerischen Rundfunks auf Basis von Informationsfreiheitsanfragen des CCC-Sprechers Matthias Marx haben nun ergeben, dass das BKA dem Institut dafür mehrere Millionen Gesichtsbilder von drei Millionen Personen zur Verfügung stellte. Sie stammten vor allem aus der zentralen INPOL-Datenbank.

Millionen von Gesichtern

Im Abschlussbericht des Projekts heißt es zum Datenbestand etwa:

Kopien von ca. 5 Millionen digitalen Bildern, die in INPOL-Z als frontale Gesichtsbilder von ca. 3 Millionen Personen markiert sind.

Dazu kamen Bilder von Freiwilligen, jedoch in weit geringerem Umfang, etwa „von 147 freiwilligen Testpersonen mindestens zwei digitale frontale Gesichtsbilder, die unter idealen Bedingungen über einen Zeitraum von etwas mehr als neun Jahren aufgenommen wurden“.

Aus einer weiteren Informationsfreiheitsanfrage zur diesbezüglichen Korrespondenz des Bundesdatenschutzbeauftragen mit dem BKA wird klar, dass den Beteiligten bewusst war, dass das Vorgehen rechtlich sensibel war.

Rechtsgrundlage mangelhaft

In einem Schreiben fragt ein Mitarbeiter des Bundesdatenschutzbeauftragten das BKA selbst nach der entsprechenden Rechtsgrundlage. Das wiederum beruft sich darauf, dass es keine Datenweitergabe gegeben habe und verweist auf ein kompliziertes System, bei dem etwa ein Rechner ohne Verbindung zum Internet und ohne externe Schnittstellen zum Einsatz kam. Nach Projektende seien alle Festplatten physisch zerstört worden.

Das BKA berief sich unter anderem auf einen Paragrafen im BKA-Gesetz, der die Nutzung der Daten für Forschungszwecke erlaubt. Ganz überzeugt hat das den Bundesdatenschutzbeauftragten offenbar nicht, er sieht in dem Vergleich von kommerziellen Produkten keine Forschung. „Es mangelt an einer Rechtsgrundlage“, heißt es in einem Schreiben. Beanstanden wollte er das Projekt aber nicht, wegen der komplexen rechtlichen Situation. Nach monatelangem Austausch mit dem BKA heißt es von Seiten des Datenschutzbeauftragten: „Eine Einigung konnte indes nicht erzielt werden.“

Der vom BR befragte Rechtswissenschaftler Mark Zöller ist ebenfalls skeptisch. Die Sicherheitsbehörde müsse sich an das BKA-Gesetz halten. Und das regele nicht, welche Daten für Software-Tests genutzt werden dürfen.

Janik Besendorf, dessen Bild mutmaßlich auch für die Tests genutzt worden waren, hat nun Beschwerde beim Bundesdatenschutzbeauftragen eingereicht. Er war erkennungsdienstlich behandelt worden. Das zugehörige Verfahren wurde zwar eingestellt, er geht aber davon aus, in der Datensammlung gelandet zu sein. Der IT-Sicherheitsexperte überlegt außerdem, in der Sache gegen das BKA zu klagen.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Die EU-Staaten diskutieren, ob sie die Chatkontrolle auf Bilder und Videos beschränken wollen. Das hat die belgische Ratspräsidentschaft vorgeschlagen. Einige Staaten lehnen das jedoch ab. Die Verhandlungen sind seit Wochen festgefahren.

Die EU-Staaten haben am Mittwoch in der Arbeitsgruppe Strafverfolgung wieder über die Chatkontrolle verhandelt. Dort waren die Verhandlungen nach fast zwei Jahren zuletzt festgefahren.

Im Gegensatz zu bisherigen Sitzungen hat die belgische Ratspräsidentschaft vorher keinen neuen Textvorschlag erarbeitet und verschickt. Stattdessen hat die Ratspräsidentschaft mündlich ein neues Konzept vorgestellt.

Laut einem Sprecher des Rats schlägt Belgien vor, die Chatkontrolle auf visuelle Inhalte zu beschränken, also auf Bilder und Videos. Audio- und Textinhalte sollen demnach nicht mehr gescannt werden.

Außerdem schlägt die Präsidentschaft „eine Upload-Moderation mit Zustimmung der Nutzer“ vor, so der Sprecher weiter: „Wenn die Genehmigung erteilt wird, kann Bildmaterial hochgeladen werden, das dann mit einer speziellen, überprüften Software aufgespürt werden kann.“

Keine Einigung in Sicht

Da die EU-Staaten den Vorschlag nicht vorher prüfen konnten und es noch keine schriftliche Version gibt, haben sie unter Vorbehalt diskutiert. Einige Staaten lehnen eine Einschränkung der Chatkontrolle auf Bilder und Videos jedoch ab, sie wollen sämtliche Inhalte scannen.

Andere Staaten lehnen es ab, neben bekannter strafbarer Kinderpornografie auch nach unbekannten Inhalten und Grooming zu suchen. Vor allem die Niederlande kritisieren diesen Punkt in jeder einzelnen Verhandlungsrunde. Einige Staaten fragten, „wie sich die Upload-Moderation mit dem Aspekt Verschlüsselung verhält“.

Zwar fordern die meisten Staaten weiterhin, bald eine Einigung zu finden. Die grundsätzlichen Probleme der Chatkontrolle sind aber weiterhin ungelöst. Daher gibt es unter den Staaten weiterhin keine ausreichende Mehrheit, das Gesetz zu beschließen.

Die belgische Ratspräsidentschaft hat nicht gesagt, wie es weitergehen soll. Laut Kalender finden die nächsten beiden Verhandlungsrunden erst im Juni statt, während und kurz nach der EU-Wahl.

Damit ist es mittlerweile ziemlich unwahrscheinlich, dass Belgien noch eine Einigung der EU-Staaten herbeiführen kann. Anfang Juli übernimmt Ungarn die Ratspräsidentschaft.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.